December 26, 2014 · category article

Mise en situation de la technologie

Bernard Stiegler, dans Réenchanter le monde, par son approche critique de l’intentionnalité occidentale, montre parfaitement, que derrière le tournant de la démocratisation de la technologie, s’est produit aussi un tournant de la sensibilité humaine. Tournant se constituant comme perte de l’attention, transformation des processus d’identification.

Toutefois, loin de se laisser aller à un constat seulement négatif, il montre en quel sens ce qui peut être un poison, peut devenir aussi de par la réversibilité de tout pharmakon, remède. Si la technologie, notamment à travers l’industrie de masse que représente le spectacle, néantit l’attention, au point de ne plus permettre de réel investissement sur des pratiques, cependant, en tant que moyen, potentialité d’existence, elle peut ouvrir l’horizon à partir duquel une forme de retournement s’effectue. De la passivité impliquée par la technologie, qui fait que l’homme est un ouvrier soumis aux logiques cybernétiques qui le cadenassent, peut se développer des armes qui remettent en cause l’idéologie dominante déterminant l’usage des technologies.

Pour bien saisir les enjeux de cette intégration du numérique au niveau des espaces scéniques, il faut tout d’abord comprendre quelle en est la nécessité. Depuis trente ans, l’accélération du développement du contrôle technologique des individus, du corps et des désirs, de la mémoire individuelle et collective, s’est constituée au niveau d’agencements qui dépassent le seul cadre de l’ordinateur, comme l’a très bien fait remarquer le Critical Art Ensemble, dans son essai La résistance électronique. De la vidéosurveillance, à l’ensemble des moyens d’existence, la possibilité du contrôle numérique est devenue générale, le lieu même de notre être. Heidegger sur ce point avait raison : nous sommes passés dans l’ère de la vérité de l’être réduite à l’essence de la technique.

C’est pourquoi le rapport à la technologie de métaphorique a pu peu à peu devenir le medium même des recherches. Aussi bien dans la performance comme avec Stellarc (1) (Third Hand), que dans la poésie, l’homme pouvant se transformer en technologie, comme cela est apparu dans les Événements 99 de Anne-James Chaton (2). Le poète est la membrane mécanique articulant tous les codes amassés durant la journée, liant cette liste au flux événementiel de l’actualité. Loin de toute dichotomie entre le propre et l’impropre, Anne-James Chaton est tout à la fois celui qui est articulé par la société du code commercial et celui qui en crée les micro-agencements, les micro-déplacements, les perturbations.

Accident d’écriture

Face à cette ère technique, la performance s’est elle-même transformée, et suivant plus ou moins ce qui était déjà annoncé dans La révolution électronique de Burroughs, a questionné les médiums afin de produire des formes d’accidentalité. Si d’un côté il est possible de représenter la question du médium et de son rapport au contrôle, comme par exemple le fait Magalie Debazeilles (3) avec C2M1 mettant en avant le développement et le déraillement du rapport de l’écriture aux technologies, ce qui serait plutôt du côté du théâtre, d’un autre côté la performance interroge la résistance des médiums eux-mêmes et ceci afin de se tenir dans la présentation médiumnique et non plus dans sa représentation.

Ce qu’il y a de commun dans toutes les technologies actuelles tient à l’écriture du code, et à la logique algorithmique. Le code en tant que procédure de traitement est lui-même pensé comme un support immatériel qui permet la reproductibilité infinie, la mémoire inaltérable. Or, un certain nombre d’oeuvres interroge la matérialité de cette illusion matérielle. Interroge aussi le caractère idéologique implicite d’une telle conception de la maîtrise du monde, des êtres et des choses selon la possibilité du numérique et de sa pseudo-dématérialisation.

Le code devient alors le lieu de la perturbation de l’écriture du pouvoir, le code devient la matière et la scène même de nouvelles écritures. Démolécularisation — Jean-François et Jérôme Blanquet (4)— donne à voir une altération du langage spectaculaire. Démolécularisation teste et produit cette perturbation des technologies du spectacle. Les deux performers sont sur scène, l’un proche de l’autre, perdus dans des interfaces électro-analogiques de traitements sonores et visuels. En partant de textes pornographiques, qui sont passés à la moulinette de la reconnaissance vocale, peu à peu en introduisant les spécificités des technologies qu’ils utilisent, ils dérèglent l’hyperaffect spectaculaire de la pornographie, créant une forme de destruction radicale de l’attention et de l’attendu captif de la pornographie, dans le brouillage. L’image projetée comme le son, se démolécularise, se dilate, efface ce qu’il porte pour que le médium n’apparaisse plus que comme médium.

Avec Art of failure (Nicolas Montgermont et Nicolas Maigret (5)), ce travail de bug se radicalise. La performance 8 silences, qui semble de prime abord sonore, porte en fait sur l’écriture. S’envoyant un silence, une suite de 1, peu à peu, ce code renvoyé de serveur en serveur, se perturbe, se détruit, au point de devenir une masse sonore hypernoise. Le message informatique n’est pas immatériel, n’est pas virtuel, il a des trajectoires et se détruit, il obéit à des interfaces et est altéré par celles-ci. Ces performances montrent que la prétention à la transparence et à l’immatérialité de l’information est une illusion due à l’aveuglement sur la technologie.

A l’instar de Adorno, face à cette attention sur le médium qui conduit à la mise en oeuvre des bugs, on pourrait penser que "les dissonances qui effraient (les auditeurs) leur parlent de leur propre condition; c’est uniquement pour cela qu’elle leur sont insupportables" Philosophie de la nouvelle musique).

Flesh

Mais ce qui est au coeur même de la critique de la domination technique tient au rapport au corps, à la possibilité de l’aliéner, de l’identifier, de le contrôler. Jaime Del Val (6), performer espagnol, pointe cela. Dans Anticuerpos, il interroge et met en critique la détermination du corps comme identifié à un genre. Homosexuel militant, il se met en scène nu, dans la rue, bardé de caméras, de pico-projecteurs, et il neutralise la définition du corps, par des détails projetés de celui-ci, qui ne permettent plus de l’identifier. À l’instar de la première page de Économie libidinale de Jean-François Lyotard, le corps désirant et désiré quant à son dispositif pulsionnel, n’est plus ni homme ni femme, il n’est plus refermé sur son enveloppe, mais il se déplie dans l’espace, ses limites et frontières quasi insaisissables. Il décaractérise la perception du corps et la repolarise en fragments dans sa déambulation.

Avec Jaime Del Val est mis en critique une des prétentions de la société de contrôle et de surveillance : le contrôle du corps et de là sa possibilité de catégorisation des identités.

Feedback d’hypomnèse

Lucille Calmel (7) pour sa part met à mal une autre illusion de la technologie : celle de la prétention à l’archivage. Alors qu’elle a archivé toutes ses correspondances web de 2000 à 2008, dans Identifiant Lucille Calmel, qui a été réalisé pour le festival Open à Paris Villette en 2011, elle montre dans un jeu entre le corps, l’espace réel, l’espace web et un ensemble de capteurs telle la kinect, de quelle manière cette hyper-mémoire du réseau tout à la fois est parcellaire, déformée, et ne peut être reprise que selon la pratique d’une nouvelle écriture, elle-même produisant un nouvel archivage. Au plus près de la différance au sens de Derrida, elle met en présence à travers des bugs, des saturations d’écriture, l’indissociabilité de l’organique et du numérique et de là dans des jeux de feed-back, de flask-back, de quelle manière se contracte et s’altère matériellement l’archivage numérique. Dans la même lignée, ce que nous faisons avec Hortense Gauthier sous le nom de hp process (8) pose la critique de la relation prétendue par les réseaux de communication et la lisibilité des traces de celles-ci. Contact est ainsi une performance, où un homme et une femme s’écrivent, mais la présentation de cette écriture se fait selon une logique esthétique d’empilement, d’entrelacs sur scène, mais aussi sur le net en direct, de redéploiement spatial de cette correspondance.

Derrière la prétendue maîtrise et transparence de l’écriture, ces deux performances indiquent de quelle manière l’écriture du vivant, l’écriture vivante, s’échappe des déterminations de contrôle, cela en jouant sur les médiums eux-mêmes.

De la transformation de l’idéologie des moyens

Il ne s’agit plus seulement de représenter spectaculairement le pouvoir politique. Celui-ci, ayant abdiqué depuis le XXème siècle face à l’économie, oblige à réfléchir les moyens mêmes de la production. Ce qui domine le capitalisme est la propriété, la relation au monde est celle d’une appropriation, donc d’une soustraction du possible aux autres hommes, selon la revendication du réel. Actuellement, ce qui anime les grandes entreprises informatiques tient aux brevets. Cette idéologie du copyright ne touche pas seulement la dimension économique, mais elle est devenue le socle idéologique de notre rapport à l’être. De sa mise en stock. Tout du point de vue de l’être peut être breveté, déplacé de l’accession publique à la propriété privée. Ce qui est caractéristique des performances ici présentées, c’est leur construction sur d’autres possibilités idéologiques : elles ne sont pas seulement explicitement des critiques de ce qui a lieu, elles ont aussi transformé leur rapport aux moyens de se réaliser. Que cela soit dans la récupération de technologies ou dans le développement de programmes selon des langages open source et un partage libre des connaissances (freeware), les créateurs mentionnés relient ce qu’ils créent à leur propre pratique. Peut-on réellement être crédible, lorsque l’on fait une critique tout en restant dans la pratique que l’on dénonce. Il est alors important de souligner que les créations programmées ici mentionnées (Art of failure, Lucille Calmel, hp process) utilisent un code open source, lui-même résultat d’une critique du capitalisme et de sa logique d’appropriation : pure data créé par Miller Puckette.

Anesthésie des pôles décisionnels et éducation

Si est visible dans bon nombre de performance en quel sens ne peut se faire une critique, sans tout à la fois une compréhension des moyens de la domination et d’autre part le développement de techniques qui rivalisent avec ces moyens tout en proposant d’autres formes de modèles relationnels et économiques; il est à noter qu’institutionnellement il y a une faible intégration de ces nouvelles pratiques. Pure data apparaît comme un parfait exemple. Loin d’être confiné à une petite communauté, ce langage de programmation est engagé par un certain nombre de créateurs au niveau des scènes professionnelles et des work-shops, des installations et pourtant en France dans la plupart des formations les langages qui dominent encore sont l’action script relié au flash, et max-msp. Ces deux langages sont propriétaires et demandent des licences pour être exploités. De même loin d’être open-source, ils ont ouverts à une forme de commercialisation des algorithmes. Ce qui conduit que l’on forme les étudiants, et ceci inconsciemment, à la reproductibilité de cette intentionnalité du copyright, de la propriété privée, contre l’intelligence collective liée à l’opensource. De là, inconsciemment, est empêché corrélativement certains types de questionnement quant aux critiques possibles de l’idéologie des médiums techniques.

(1) http://stelarc.org/?catID=20247

(2) http://aj.chaton.free.fr/evenements99.html

(3) http://www.desbazeille.fr/v2/index.php?/projects/c2m1/

(4) http://projectsinge.free.fr/?paged=2

(5) http://artoffailure.free.fr/index.php?/projects/laps/

(6) http://www.reverso.org/jaimedelval.htm

(7) http://www.myrtilles.org/ (8) http://databaz.org/hp-process/?p=105

December 26, 2014 · category article

Internet a été immédiatement investi par les paradigmes de l’espace. Mais dès lors que nous examinons son processus, est-ce qu’il ne s’agirait pas de percevoir en quel sens, la digitalisation des activités humaines n’inaugurerait pas une forme de cartographie de la conscience en général, permettant alors la réduction de l’homme à seulement des processus déterminés ?

Borgès, dans La rigueur de la science, cite un auteur imaginaire du XVIIème siècle, Suarez Miranda, qui parle d’un Empire, où l’art de la carte a été à un tel point développé, qu’au lieu de correspondre à une réduction, la carte de l’Empire fut faite à l’échelle 1. Son texte entre en résonance avec celui de Lewis Caroll, dans Sylvie et Bruno, roman de 1893, dans lequel deux interlocuteurs discutant de l’art de la cartographie en arrive à poser «l’idée la plus grandiose de toute» à savoir la réalisation d’une «carte du pays à l’échelle d’un mile pour un mile».

Dans chacun de leur texte, les auteurs montrent que ce n’est pas immédiatement que l’on en vient à penser une carte à l’échelle 1, mais que c’est progressivement, comme s’il s’agissait téléologiquement du seul horizon de cette intention de report du réel dans l’espace cadastré et normé de la carte. L’échelle 1 serait l’assomption de la cartographie : dupliqué absolument le réel dans l’espace symbolique de la carte, saisir le réel exactement et sans reste. L’épuiser et le dominer.

Ces deux textes proposant un tel défi, montrent cependant l’impossibilité de cette téléologie, en effet, la carte matérielle pour être à l’échelle 1 devrait recouvrir l’espace réel, ceci amenant à cette conclusion dans le récit de Lewis Caroll, que la «carte ne fut jamais déroulée».

Toutefois, avec l’informatique puis internet, et la virtualité de ses dimensions, ce qui paraissait absurde à la fin du XIXème siècle ou au milieu du XXème siècle, semble bien pouvoir devenir une réalité. En effet, du fait que les dimensions ouvertes par l’informatique soient virtuelles, il est tout à fait possible de penser que nous établissions une carte à l’échelle 1 du monde, une carte redécalquant sans réduction toute aspérité, tout site du monde.

Cependant, avant d’acquiescer à une telle hypothèse, il est nécessaire de bien comprendre ce qui se joue avec internet et les réseaux, à savoir quel serait le but d’une cartographie.

Le vocabulaire d’internet est celui du tissage, du site comme espace qui est déplié. Le langage servant à désigner cette réalité et ses pratiques est issu de l’analogie au monde réel et à certains types de déplacement : la toile, le site, la navigation, l’espace, l’ancre, l’adresse, …

Toutefois, ce recours ne peut qu’apparaître maladroit d’un point de vue analytique.

Ce qui domine au niveau du vocabulaire est l’analogie à l’espace. Mais de quel espace parle-t-on? Matériellement le seul espace réel lié aux réseaux est celui des machines (localisation par IP) et des centres de data permettant le stockage. Quant à la réalité des contenus nous ne faisons face qu’à leur virtualité. Ici la différence avec le monde réel est nette. Lorsque nous sommes sur une plage, loin d’être face à une fenêtre, nous sommes immergés dans un monde. Certes, si je suis sur une plage de la côte sauvage, en Charente, les paysages du Japon ou du Kenya sont virtuellement présents au niveau intentionnel, et ne sont pas réels, mais le vécu de sens est celui d’un être au monde, qui par contiguïté, devine la continuité géographique du point où il est, aux multiples points de par le monde. Lorsque nous faisons l’expérience d’internet : nous faisons face à une fenêtre/écran où l’interprétation des codes déplie spatialement sur l’écran une réalité symbolique. Nous ne sommes pas un être-au-monde, mais un être-face-à. Il n’y a pas d’immersion. Cette non-immersion tient précisément du fait que la virtualité des contenus des réseaux n’est pas de l’ordre de l’espace continu, mais de points absolument détachés les uns des autres. Nous ne surfons pas entre les sites, comme le laisse croire l’analogie de la navigation, mais nous sautons d’un point à un autre. Il n’y a pas de passages, il n’y a pas de distance, mais il y a sautillement par à coup. Nous pourrions retrouver ici, mais au niveau de l’espace, la distinction bergsonienne du temps : l’espace physique du point de vue du vécu de sens est continu et hétérogène, alors que la réalité des réseaux est un espace discontinu et homogène (l’écart type étant celui de la vitesse des réseaux).

Ceci vient du fait qu’internet, loin de correspondre à la notion d’espace, en est justement détaché. Si la question d’une cartographie peut se poser, ce n’est pas dans le sens d’une géographie, ou géodynamie, mais bien plus dans l’horizon originel de la topique freudienne. A savoir au sens de la représentation condensée de mécanismes et processus intentionnels humains (1).

Ainsi, il serait tout à fait possible de percevoir autrement la question de la cartographie : non plus celle de saisie des lieux, mais de saisie des pensées humaines, à savoir de ce que pourrait être ses intentionnalités. En effet, internet, en tant qu’espace sans épaisseur, est d’abord le dépliement virtuel de gestes de la pensée, d’horizons intentionnels de l’homme.

Dès lors, si cette hypothèse est avérée, quels sont les enjeux possibles d’une saisie des structures, liaisons et pratiques liées à internet ? En quel sens, mettre en évidence que ce qui est possiblement cartographiable est de l’ordre de l’intentionnalité humaine et de sa variation factuelle, empirique, ouvre un champ de maîtrise du sujet, voire de se réduction phénoménale à des logiques absolument déterministes ?

Condensateur intentionnel

Les sites web et leur référencement ne sont pas d’abord et avant tout des espaces, mais bien des constructions intentionnelles. Ici il faudrait référencer et catégoriser chaque site et percevoir en quel sens il correspond à une forme intentionnelle : se renseigner sur l’actualité, faire la cuisine, suivre le sport, se divertir, se cultiver, apprendre, désirer, rencontrer, se masturber, collectionner, travailler, écrire, publier, etc… Anne Cauquelin, même si elle n’en faisait pas l’objet de sa recherche précisément, en avait une parfaite intuition : les noeuds qui constituent la réalité de la carte des réseaux «ne sont pas seulement les rencontres de plusieurs tracés de communications électroniques, ce sont (…) des mouvements de pensée et des conceptions qui s’y réfléchissent»(2).

Certes, les sites référencent et ordonnent des informations, toutefois, il s’agit de dépasser ce simple constat pour bien comprendre qu’ils sont d’abord des sédimentations intentionnelles de notre humanité. Il est nécessaire de distinguer le geste intentionnel et d’autre part le résultat de cette intentionnalité : son contenu. Ainsi, si en effet Jacob Appelbaum a raison de dire dans un entretien au monde (13 décembre 2013) que : «Tout va empirer. En collectant sans cesse des masses de données vous concernant, le système de surveillance fabrique votre doppelgänger numérique, un double qui devient plus vrai que vous» et de là de souligner les erreurs de profile, reste que la finalité, n’est pas tant celle de la maîtrise des activités individuelles que le prototypage du comportement général et de là la maîtrise des actions individuelles.

Les sites mettent en évidence des intentions de l’homme, et ses intentions elles-mêmes sont classées et pourraient être cartographiées, aussi bien géographiquement (par l’analyse des IP des sites) que socialement, économiquement, ethniquement.

Mais, comme cela a été maintes fois énoncés, ce sont les centres d’intérêt qui amènent les associations d’internautes. Si dans son ensemble internet est un agrégat, dès lors que nous considérons les centres d’intérêts, nous avons à faire à des associations d’individus qui partagent un trait intentionnel commun, qui constituent des sphères ou des cercles.

En ce sens les graphes sociaux, qui ont pris leur ampleur avec les plateformes sociales comme Facebook entre autres, montrent parfaitement comment il est possible de créer ce type de correspondance.

Ce qui signifie que ce qui se déplie lorsque nous examinons la diversité des sites, blogs, réseaux sociaux sont des types intentionnels de la conscience humaine. La mention que je faisais en introduction à Freud et son effort répété de construction topique s’éclaire davantage. Ne plus s’attacher d’abord aux contenus, mais saisir la diversité de la pensée humaine qui se donne virtuellement en accès libre au niveau de la synthèse technologique d’internet.

Internet est une forme de schémas confus à première vue de l’ensemble des horizons d’opérations et de polarisations de la conscience. C’est en quelque sorte une carte mentale du fonctionnement de la conscience, de sa manière d’associer des intentions, de se focaliser, de se déplier.

Par exemple : si je cherche le mot astrophysique sur google (525 000 résultats) il est évident qu’au niveau de la polarisation intentionnelle de la conscience je parviens à un résultat absolument inférieur à ce que pourrait être la recherche du mot sexe (43 100 000 résultats). Ce qui se révèle c’est que l’intentionnalité générale de la pensée se focalise plus sur la question sexuelle que sur les questions d’astrophysique.

Ce à quoi me donne accès selon la logique cartographique internet, ce n’est pas à l’espace, mais à un schéma des focalisations intentionnelles de l’homme. Internet est d’abord et avant tout phénoménologiquement un condensateur des intentionnalités de l’homme et de ses procédures d’association. C’est pourquoi autant de recherches se font sur les pratiques humaines, sur la question des modalités relationnelles.

Mais ici, il s’agit pour nous justement de prendre recul face à toute focalisation et de bien comprendre que c’est une topique générale de la conscience que nous tentons de comprendre et d’esquisser. Ainsi, s’il n’y a pas de passages comme je le disais entre les sites, mais des sauts, il y a pourtant des formes de passages qui peuvent être perçus, ceux-ci mettant en lumière les possibles associations, liaisons, correspondances entre intentionnalité 3. En effet, ce qui se lie, est de l’ordre de l’association de pensée. Si je recherche voiture tuning, au niveau des images qui ressortiront sur le moteur de recherche google, je verrai associées certaines images de voiture à des corps féminins très dévêtus, avec des poses aguicheuses. Au contraire, si nous tapons structure atomique, aucune association à l’érotisme féminin apparaitra, seules des photographies de chercheur viendront entrecouper, les représentations d’atomes et de structures atomiques.

Le référencement méthodique donne accès aux schémas d’association intentionnels, à savoir ouvre d’un point de vue architectonique, en quel sens la pensée humaine crée du lien quant à ses polarisations.

cookies world

L’heure est au fantasme de la mémoire universelle et absolue. On nous parle des data-centers, du data-clouding, de la possibilité de tout retrouver à chaque instant de notre vie numérique. Comme si, l’essentiel se jouait là, une omni-science à soi et aux autres quant à l’archivage. La question de la digitalisation, n’est pas d’ordre statique, mais derrière l’apparence, elle est de l’ordre dynamique. Pour le sujet : la digitalisation du vécu comme automatisme serait là comme garantie de sa propre existence. J’existe car je m’enregistre. Or, ce qui est derrière la digitalisation des vécus, ce ne sont pas les contenus, mais les trajectoires, les arborescences de trajectoires de chaque sujet, et ses choix. Le véritable archivage n’est pas le contenu que tel ou tel dépose, mais le fait qu’il ait déposé ceci ou cela (logique des tags) sur tel site. L’archivage est celui de la relation, de la connexion et non pas de la donnée. C’est pourquoi ce qui importe pour toutes les entreprises du web est d’abord la logique des cookies.

Les cookies permettent de définir les relations qu’entretient au niveau des réseaux un usager. Ils permettent ainsi d’établir une forme de portraits de l’intentionnalité de l’internaute : que cela soit au niveau de ses achats, de la fréquentation des sites, des relations à d’autres usagers. Les cookies ainsi permettent de tracer des dynamiques intentionnelles, et delà de proposer des cartographies dynamiques des centre d’intérêt. Dès lors la digitalisation, en effet tente de dupliquer un réel, mais non pas celui du monde, mais celui de la conscience.

Nous passons depuis quelques années du web 2.0, qui a été l’inter-communicabilité intra-réseau, au web 3.0 qui se constitue par l’inter-opérativité de technologies qui ne sont plus liées immédiatement au réseau de prime abord, à savoir qui s’échappent de la logique de l’écran. Cette inter-connectivité est la nouvelle phase de processus typologique des pratiques humaines et de leur quantification.

Ainsi, si on observe les objets connectés, il s’agit de bien saisir et quantifier les pratiques intentionnelles. Si on considère la prochaine mise sur marché, de la société de Rafi Halajan, qui avait créé le nabaztag, il s’agit de commercialiser un objet connecté qui s’appelle Mother. Mother va interconnecter des cookies physiques qui peuvent être posés sur divers objets afin d’examiner des pratiques. Ces cookies vont aussi bien s’adapter au frigidaire, qu’à la porte d’entrée, à un cartable, une brosse à dents comme le montre le teaser servant à lever les fonds d’investissement. Bien plus développé que ce que peut être le Nike+ FuelBand, Mother et ses applications pourront schématiser l’ensemble des intentions d’une famille, et dès lors générer des schémas comportementaux. Ici, ce qui apparaît n’est pas tant la question de la réalité augmentée dans laquelle nous sommes, ni même celle de l’autonomie de la machine, qui reste en dernier ressort de l’ordre du fantasme si on projette une forme intentionnelle, mais bien la logique de cartographie de notre conscience de son mode de fonctionnements. De même la nouvelle fonction iBeacon lancée par apple sur les iphone va dans le même sens. Interagir avec le client dans une boutique à partir de ses centres d’intérêts.

Cet internet des objets ou des procédures est ce qui est au coeur de la surveillance de la NSA, dévoilée par Snowden. Ce qui doit être pensé dans cette affaire, notamment, la récente mise en lumière de la surveillance des téléphones portables, tient non pas seulement le niveau communicationnel, mais aussi au niveau des déplacements de leur propriétaire. Cette logique du traçage des pratiques est au coeur de même de tout usage de cartes ou capteurs liées à la société de consommation. On perçoit que la possibilité offerte tend à l’inversion de la cause et de l’effet. Il ne s’agit pas tant de prendre en compte que de pouvoir anticiper selon des modalités statistiques les possibles processus humains et delà de pouvoir les provoquer.

Google montre la voie avec ses graphes épidémiques de la grippe par exemple. Ceux-ci permettent de percevoir et d’anticiper le développpement de la maladie à partir d’analyse des requêtes avancées de son moteur de recherche. «Certains termes de recherche semblent être de bons indicateurs de la propagation de la grippe. Afin de vous fournir une estimation de la propagation du virus, ce site rassemble donc des données relatives aux recherches lancées sur Google», est-il écrit en bandeau de ce graphe.

Internet et la digitalisation sont donc une logique de globalisation des processus individuels selon la volonté de constituer la réalité non pas communautaire, mais synthétique de l’homme, en tant qu’organisme global constitué de particules.

L’épuisement de la singularité

L’ensemble de ces tentatives montre que ce qui est recherché, c’est la réduction de la part singulière de l’homme, sa part imprévisible, son individualité, au profit de la conception techno-synthétique de l’humanité. La digitalisation et la cartographie sont celles de la pensée, mais non plus individuelle, mais collective et dès lors par le renversement cause/effet, c’est la possibilité de mettre à disposition de puissances symboliques ou économiques, le devenir temporel de l’homme.

Si ce type de paradigme ressort parfaitement de film comme Minority report de Spielberg, reste que bien avant, avec les pères de la cybernétique, cela a pu être annoncé. En effet, si on en revient à David Aurel et son livre La cybernétique et l’humain4, était déjà mis en perspective le projet de la cybernétique : réduire l’homme et ses intentionnalités à un ensemble d’équation déterministe, repoussant la question de la liberté à ne plus être rien. David Aurel, dans un de ses schémas, reprenant la question de la liberté telle q’elle a été proposée par Descartes, explique que l’analyse des mécanismes intentionnels de l’homme, permet de voir en quel sens son comportement peut être réduit à des calculs d’intérêt, ou encore des procédures de réactions spécifiquement déterminables, ceci impliquant de réduire la liberté à un presque rien(5). La volonté de digitaliser, cartographier, ordonner, référencer indéfiniment, n’est pas du tout dans la logique de la connaissance mais du contrôle. Le savoir est subordonné au pouvoir : la question de l’action dépasse la question de la théorie selon une dialectique du contrôle.

On ne peut que rappeler ici ce que Heidegger, dans sa critique de l’ère technique, en tant que cybernétique mettait déjà en évidence : l’homme est vidé de son humanité, au sens où la technique le réduit lui-même à n’être seulement qu’un étant parmi les étants(6).

La logique de cartographie liée au réseau repose ainsi sur la certitude, elle-même refoulée, que l’homme se réduit à un étant que l’on peut absolument, et sans reste, réduire à un déterminisme fonctionnel, donc chaque partie par sa variation traduit des formes d’intentionnalité de la globalité organique.

Dès lors, pour conclure, si l’optique de Dominique Cardon(7) est assez juste, à savoir l’abolition des «espaces en clair-obscur afin de les porter à la lumière des moteurs de recherche», on ne peut que se séparer de sa conclusion. La cartographie intentionnelle qui peu à peu se répand et s’accélère avec le web 3.0, est de l’ordre de la saisie de l’intentionnalité humaine en tant qu’entité globale en vue de sa domination par des logiques économiques et donc idéologiques.

Nous retrouvons ici sans doute historiquement ce qu’a été l’avènement de la carte. La cartographie et la géographie, loin de ne reposer que sur l’épreuve de la connaissance, seulement objective, répondait phénoménologiquement à la question de l’utilité. Phénoménologiquement : le face-à-quoi est toujours subordonné au pour-quoi, au en-vue-de-quoi. À l’instar de ce que dénonçait Adorno à propos de la société capitaliste dans Minima Moralia, ce qui est proposé, comme service au niveau des réseaux, est dialectiquement institué en vue de la mainmise et de la domination de l’homme. Les services proposés par le web, ne sont là que pour accélérer et parfaire selon le principe d’exhaustivité, la cartographie de nos choix, de nos perspectives, de nos existences. Ainsi, loin de partager la suspension positive de Dominique Cardon, parlant de liberté de l’individu, il est évident que la digitalisation de nos existences, tend de plus en plus à nous fixer, avec l’assentiment de chaque individu concerné, à des formes de déterminismes, anticipables et dès lors calculables selon des logiques de profits.

(1) Ce point précis pourrait permettre de bien comprendre le relatif échec de Second life. Second life s’est proposé de donner une réalité mimétique – au sens spatial et formel – de la nôtre. En effet, le participant se retrouve incarner un personnage dans un monde, répondant des mêmes processus, mais en virtuel, que ceux de notre existence. Second life aurait parfaitement pu devenir le réseau social absolu à partir du milieu des années 2000. Or cela n’a pas été le cas, le désintérêt a été très rapide, notamment en France après les élections de 2007, où il fut très présent du fait de sa nouveauté. La raison de ce désintérêt, vient du fait que ce qui domine au niveau d’internet, n’est aucunement de l’ordre de la recherche d’une mimésis de l’espace, mais de l’incarnation de notre intentionnalité. L’internaute recherche davantage la forme esthétique des procédures intentionnelles, que la recopie du monde. Autrement dit, pour quelle raison des réseaux sociaux comme facebook ont fonctionné et fonctionnent très bien, c’est que la conscience s’y reconnaît, facebook est un condensateur intentionnel, qui a neutralisé toute forme de mimétique esthétique exogène à la conscience.�

(2) Anne Cauquelin, Le site et le paysage, ed. puf, 2002.

�3 Il faudrait aussi mettre en évidence et analyser toutes les recherches sur le web-sémantiques, et donc la question des tags associés à des contenus. Ces associations sont de l’ordre de schématisation de modalités de pensée. Dès lors la volonté de pouvoir maîtriser un web-sémantique appartient pleinement à la logique de saisie des procédures intentionnelles de l’homme.

�4 David Aurel, La cybernétique et l’humain, ed. Gallimard, 1965.�

5 Il faudrait établir la discussion entre Jankélevitch et cette thèse de David Aurel à la lumière de l’évolution d’internet et des opérations que j’ai décrites. En effet, Jankelevitch tend à poser dans le Je ne sais quoi et le presque rien, que la liberté, prise dans le déterminisme, n’a de sens que dans la transcendantalité du futur. Or, selon cette logique de réduction cybernétique des intentionnalités humaines et la maîtrise statistique de plus en pus forte des relations que la conscience établie, on pourrait penser que peu à peu, l’intentionnalité humaine quant aux possibles, puisse se réduire à un phénomène équalisable d’un point de vue déterministe. Ceci ressort de ce qu’écrit david Aurel : «: « La technique rationnelle a attaqué le droit comme elle a attaqué la Médecine. Cela tient à l’augmentation du nombre des hommes, au fort taux de couplage de leurs relations actuelles (…). Le point le plus connu est celui de la cybernétisation de la gestion administrative. L’Automation, dont la réglementation préoccupe par ailleurs fortement le Droit, le pénètre lui-même dans son organisation technique » (p.140)»�

(6) Heidegger, Le dépassement de la métaphysique : « L’usure de toutes les matière , y compris la matière première « homme », au bénéfice de la production technique de la possibilité absolue de tout fabriquer, est secrètement déterminée par le vide total où l’étant, où les étoffes du réel, sont suspendues. Ce vide doit être entièrement rempli. Mais comme le vide de l’être, surtout quand il ne peut être senti comme tel, ne peut jamais être comblé par la plénitude de l’étant, il ne reste pour y échapper qu’à organiser sans cesse l’étant pour rendre possible, d’une façon permanente, la mise en ordre entendue comme la forme sous laquelle l’action sans but est mise en sécurité. Vue sous cet angle, la technique, qui sans le savoir est en rapport avec le vide de l’être, est ainsi l’organisation de la pénurie».�

(7) Dominique Cardon, La démocratie Internet, ed. Seuil, 2010.

November 25, 2014 · category [installation]

Shape_of_memory for Spamm.fr from philippe boisnard on Vimeo.

Novembre 2015 – GamerZ #11 – Fondation Vasarely (Aix-en-Provence)

juillet 2015 – Espaces sonores – Shadok (Strasbourg).

Mai 2015 – Fête des 01 – Labomédia (Orléans).

Avril 2015 – exposition Spamm.fr

Mars 2015 – FASTE#3 – Forum Arts Sciences Technologies Éducation. La Faïencerie – Théâtre de Creil.

Mars 2015 – Atlanta science festival – à l’invitation du Consulat de France d’Atlanta.

présentations du prototype :

Experimenta – 2014 – Grenoble

shape of memory @ EXPERIMENTA from philippe boisnard on Vimeo.

Mémoire et en corollaire Oubli sont des mécanismes de l’apprentissage, prémices de l’intelligence.

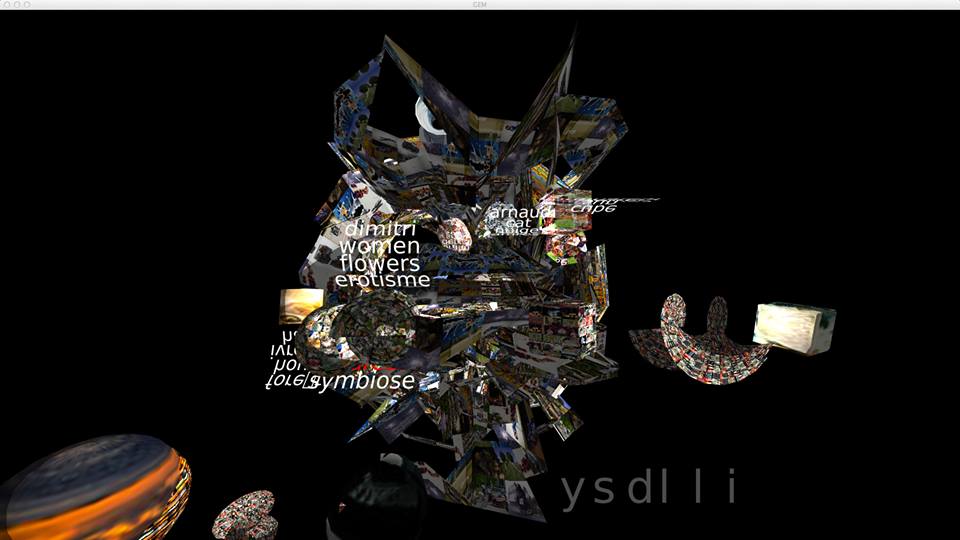

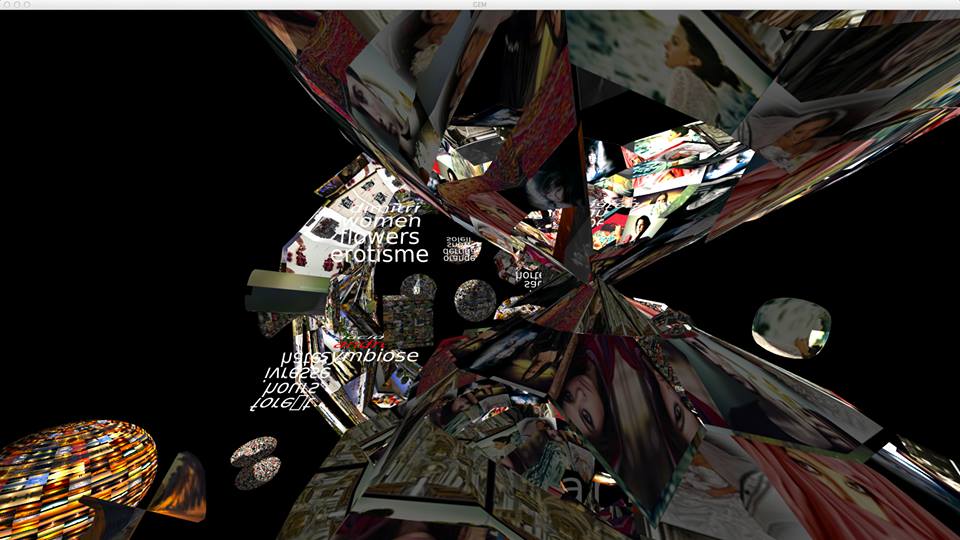

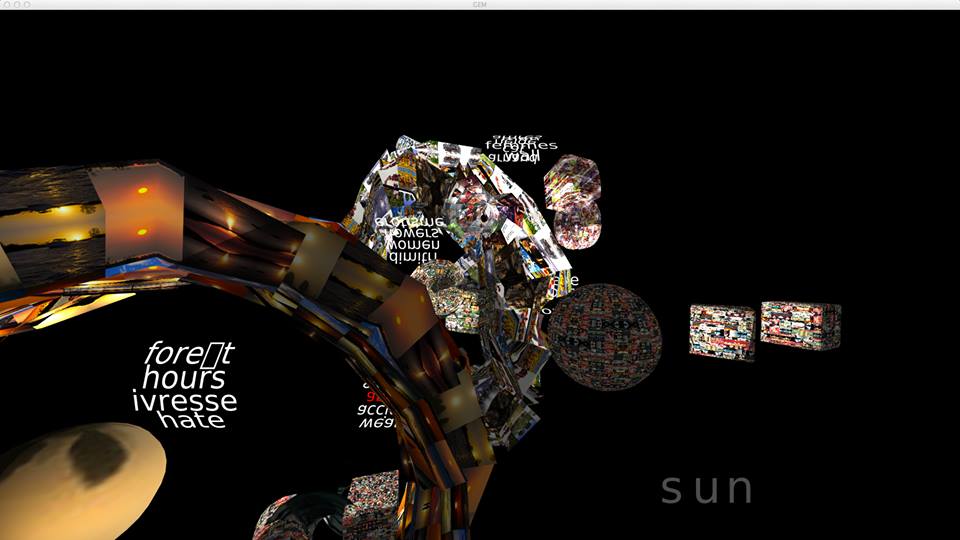

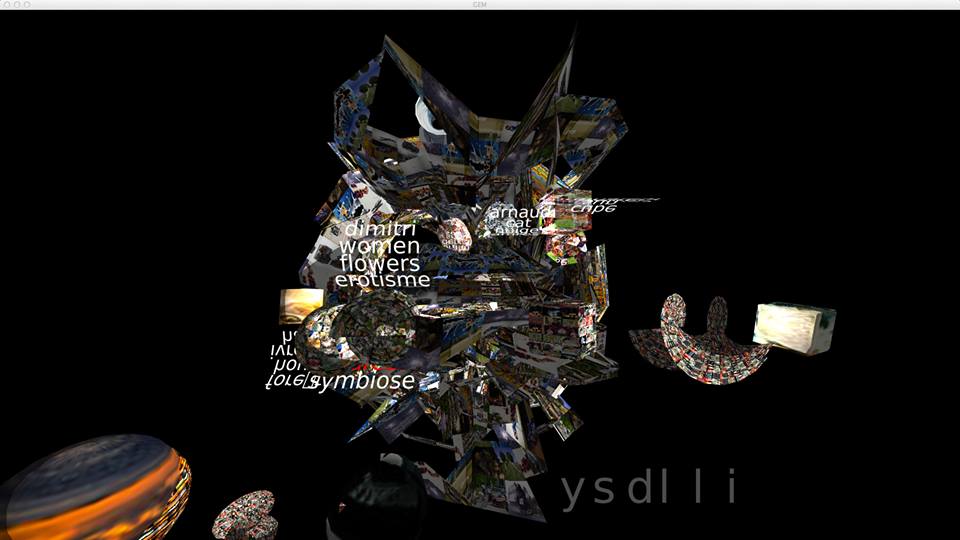

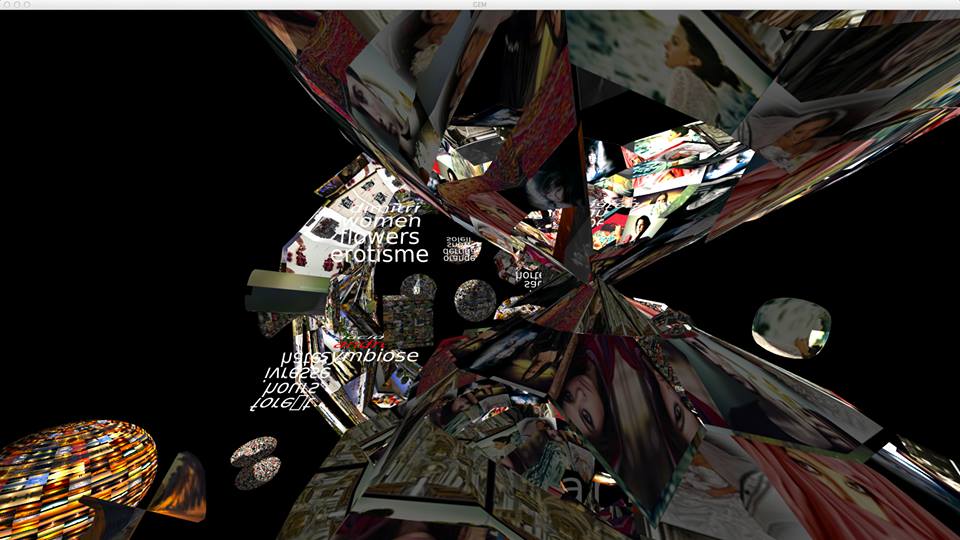

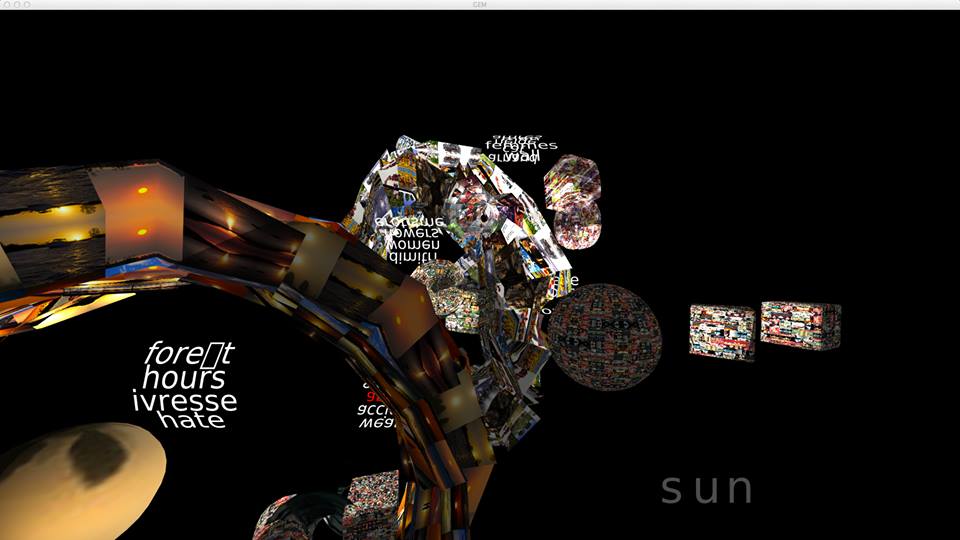

Shape of memory réfléchit sur les relations entre la mémoire des réseaux et la mémoire humaine.

Comment se crée une "plasticité" des réseaux numérique à travers une sorte de béhaviorisme conditionné par le comportement de l’humain.

Quels sont les mécanismes de l’oubli et de resurgence d’une forme de pensée numérique ?

Lorsque l’on considère l’envahissement des clouds, des data centers, du gigantisme de l’information et des moteurs de recherches, on s’aperçoit que la mémoire des réseaux est celle de la délégation de la mémoire humaine, dans une mythologie de la bibliothèque de Babel.

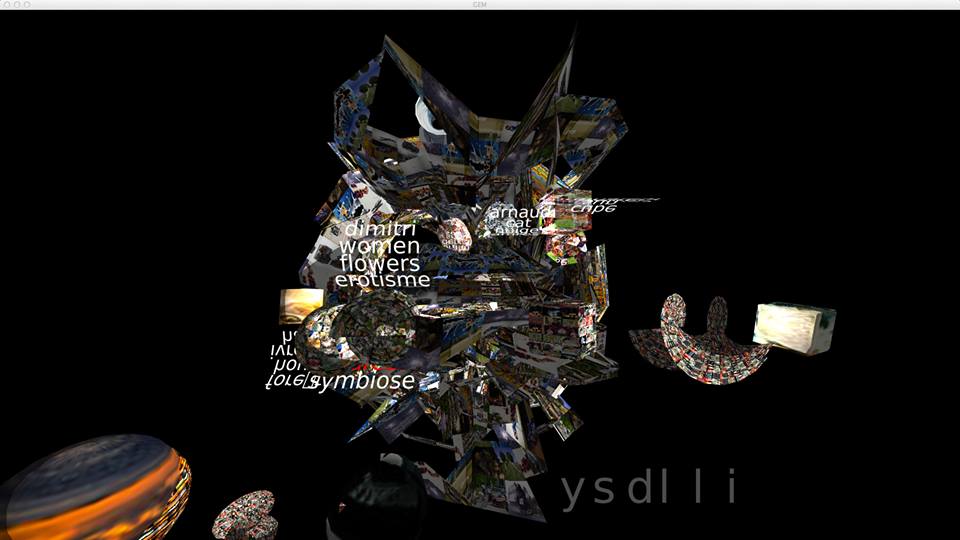

Shape of memory est une oeuvre interactive et générative architecturale permettant à travers la data-visualisation une interprétation de la notion d’oubli réseau à partir de l’interaction avec les hommes.

En effet les catégories graphiques dans l’oeuvre s’altèrent à mesure du temps, si elles ne sont pas réactivées par un spectateur, car elle fonctionne à la fois en temps réel avec le web, qui met en perspective les flux d’images et la logique d’oubli qui les caractérise et en interaction avec le spectateur.

L’oeuvre se présente comme des formes de flux remixant des milliers d’images directement prises sur flickr, à partir de requêtes permises à partir de smartphone, via un site dédié, qui vont constituer la base de donnée de l’oeuvre. Ainsi, plus que de la simple data-représentation, il s’agit d’indexer le degré de dégradation de cette data-représentation, il s’agit de montrer sa fêlure interne qui n’est autre que son objectivité accumulative liée à l’affect, au choix des hommes. D’un côté le participant est invité à constituer la mémoire de l’installation en faisant des requêtes de recherche, de l’autre il est invité à choisir une catégorie pour la représentation graphique de la mémoire.

Ainsi, Shape_of_memory tout à la fois présente le flux et met en perspective son instabilité, ses accidents, ses opérations d’empilement, ses effacements, ses failles amnésiques, ses compositions arbitraires par réunion thématique, ses impasses. Moins une catégorie de la base de donnée est rappelée, plus cette base de donnée s’altère pour peu à peu disparaître. L’homme est révélé ainsi comme un accident de la matière et du langage de la mémoire des réseaux.

Shape_of_memory se constitue alors en tant que monument mémoriel de nouvelles génératons, dynamiques, aussi dynamiques que l’envoi et l’oubli de toutes ces images sur le web. Il tend à plonger le spectateur dans une immersion au coeur de l’immanence de la mémoire du web.

November 25, 2014 · category Uncategorized

DIFFUSION

Performances

[+] — performance TRANSLATION (v.3) SAVON TRANCHAND Release Party _ La Nef _ Angoulême – avril 2015.

[+] — performance TRANSLATION (v.3) dans le cadre du festival Bruits Blancs à Anis Gras (Arcueil) – 2014.

[+] — performance TRANSLATION (v.3) + Live Scape avec Gaetan Gromer, dans le cadre des journées de l’électro acoustique du Conservatoire d’Angoulême – 2014.

[+] 7 novembre — performance TRANSLATION (v.3) dans le cadre de DCOD VISION’R à la maison de la poésie d’Avignon – 2014.

Expositions

[+] Galerie Satellite – Paris – -— exposition TRANSLATION (exposition de photos numériques) – 2017.

[+] Hôtel Burrhus – SUPERVUES -— exposition TRANSLATION (installation vidéo + exposition de photos numériques) – 2016.

[+] 4 au 15 novembre — exposition TRANSLATION (installation vidéo + exposition de photos numériques) au Carré Amelot La Rochelle.

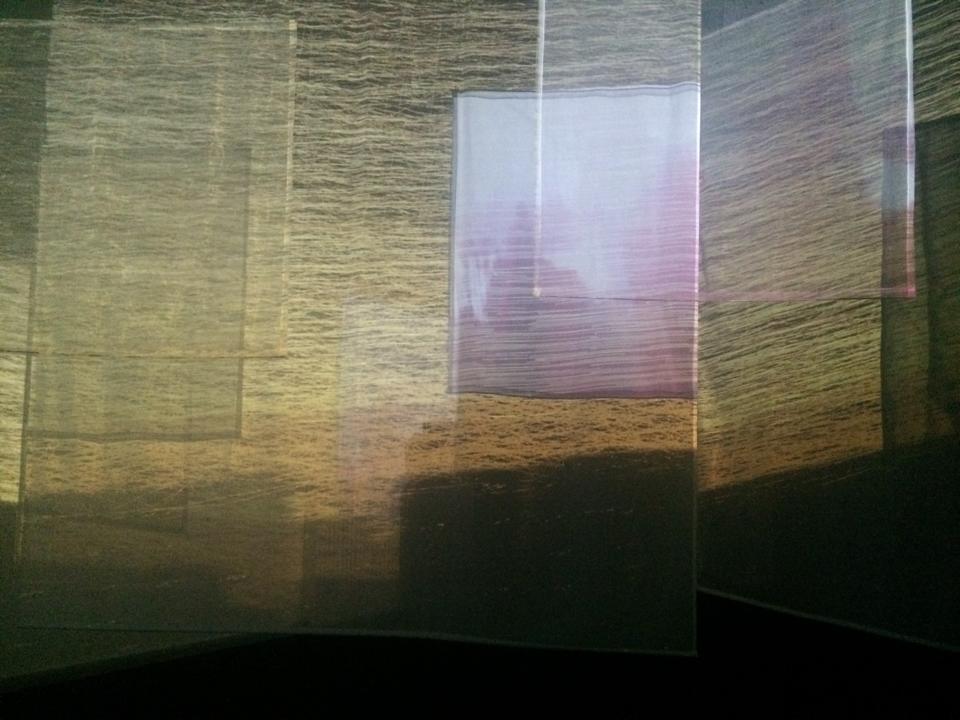

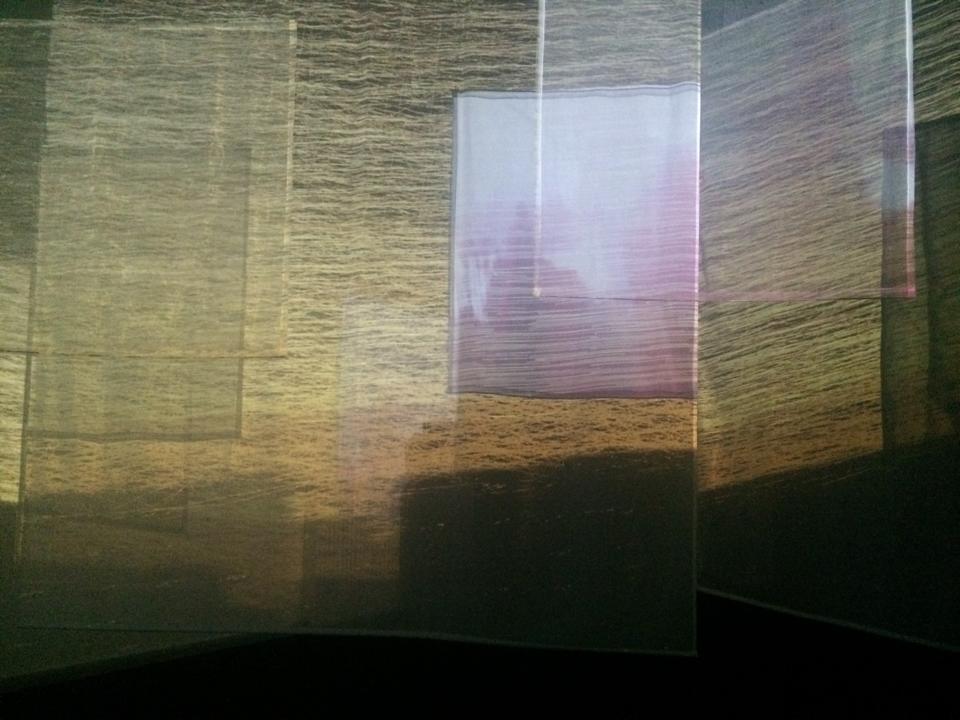

PRESENTATION : TRANSLATIONS est une performance video et sonore sur la vitesse et l’espace-temps, où son et images sont produits en temps réel dans une logique synesthésique et hallucinatoire. C’est une plongée dans les vibrations de la vitesse et dans les diffractions temporelles et spatiales produits par les déplacements, les trajets, les connexions, les translations. Distance et dilatation, rythme et compression, défilement et suspension, synchronisation et décrochage sont les thématiques de ce projet de live cinema.

A partir d’une centaine de petits films de paysages réalisés lors de voyages (train, voiture, avion, métro …), HP Process construit en temps réel un travelling infini qui explore les variations et déformations visuelles générées par la vitesse. C’est à la fois la traversée de multiples espaces et une plongée dans la matière vibratoire de la vidéo et du son, qui se déploie à partir d’une hybridation entre voix, textes et sons électroniques, pour aller vers une densification noise hypnotique.

_ Le travail en temps réel de l’image explore la matérialité du numérique à travers une déconstruction des pixels et des couleurs, pour tendre vers l’abstraction des formes.

_ Le texte, imprégné dans les flux bruitistes, jouant sur les limites de l’audible et du sens, est notamment constitué de longues listes de voyages où sont référencés les lieux de départ et d’arrivée, les distances parcourues, le temps du voyages, les horaires, et les moyens de transports utilisés.

_ Le son se construit à partir d’un travail d’improvisation de la voix et du souffle, retraités en direct par ordinateur afin de créer aussi bien une poésie sonore électronique que des paysages sonores.

La dégradation du déroulement du film en tant que dégradation de la mémoire __ le voyage est toujours à la fois ce qui a eu lieu, et ce qui est à venir. C’est déjà un souvenir au moment même où il a lieu, il appartient déjà à un processus de mémorisation qui va de pair avec un processus de transformation / déformation / dégradation. C’est toujours une projection, une vision, qui se donne de manière brouillée, vaporeuse, insaisissable. Une dream-machine numérique …

TRANSLATION est un carnet de voyage numérique, une expérience cinétique, qui transcende l’opposition entre vision réelle et projection imaginaire, entre espaces géographiques et espace mental.

Conception : Philippe Boisnard & Hortense Gauthier

Programmation video et son (Pure Data) : Philippe Boisnard

Live son : Philippe Boisnard (laptop) et Hortense Gauthier (voix)

Mixage image : Hortense Gauthier