[intelligence artificielle] L’IA et le pararéalisme de la forme

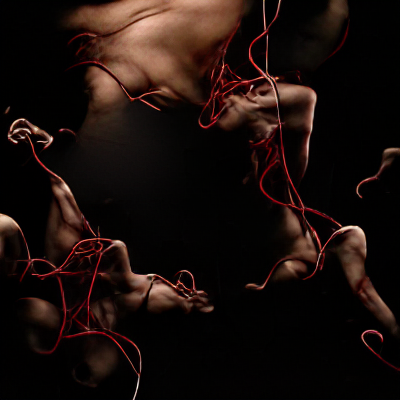

l’impossibilité du corps

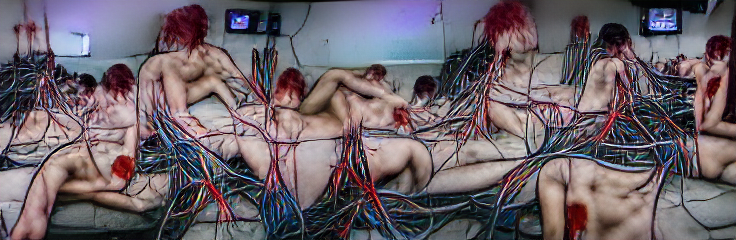

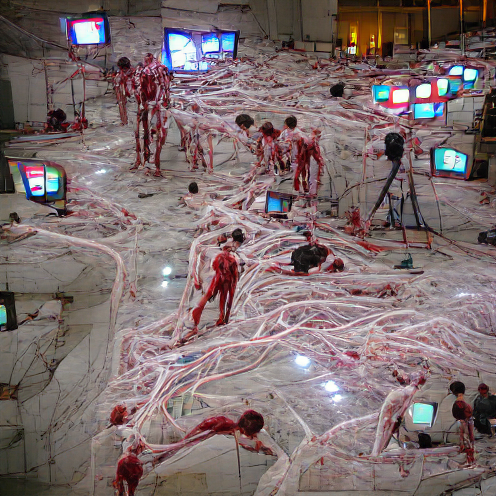

Notre corps est constitutif de la représentation de soi. Si pendant longtemps il n’a pas été un objet d’études historiques ou sociologiques, s’il a été écarté et critiqué notamment par le dualisme métaphysique, il n’en reste pas  moins qu’il a quasiment toujours été central dans la représentation de nous-même au niveau esthétique, tel que l’explique Georges Vigarello qui, dans de nombreux essais, a montré le lien entre la représentation du corps et notre représentation historique, politique, sociologique… Une partie de mes derniers travaux s’intéressent à la question de la représentation du corps à partir d’Intelligences Artificielles (IA) fondées sur le processus du CLIP (constrative language-image pretraining). La fiction, de laquelle je pars, est celle d’une IA, qui nostalgique de la disparition de l’homme, tenterait de se représenter ce qu’il a été. L’ensemble des différentes séries entre ainsi dans le projet global : la solitude de l’IA, où j’imagine que HAL 9000, l’IA de 2001 l’Odyssée de l’espace aurait tué Dave et serait restée seule à tourner en rond tout autour de Jupiter. HAL est mélancolique. L’humanité lui manque.

moins qu’il a quasiment toujours été central dans la représentation de nous-même au niveau esthétique, tel que l’explique Georges Vigarello qui, dans de nombreux essais, a montré le lien entre la représentation du corps et notre représentation historique, politique, sociologique… Une partie de mes derniers travaux s’intéressent à la question de la représentation du corps à partir d’Intelligences Artificielles (IA) fondées sur le processus du CLIP (constrative language-image pretraining). La fiction, de laquelle je pars, est celle d’une IA, qui nostalgique de la disparition de l’homme, tenterait de se représenter ce qu’il a été. L’ensemble des différentes séries entre ainsi dans le projet global : la solitude de l’IA, où j’imagine que HAL 9000, l’IA de 2001 l’Odyssée de l’espace aurait tué Dave et serait restée seule à tourner en rond tout autour de Jupiter. HAL est mélancolique. L’humanité lui manque.

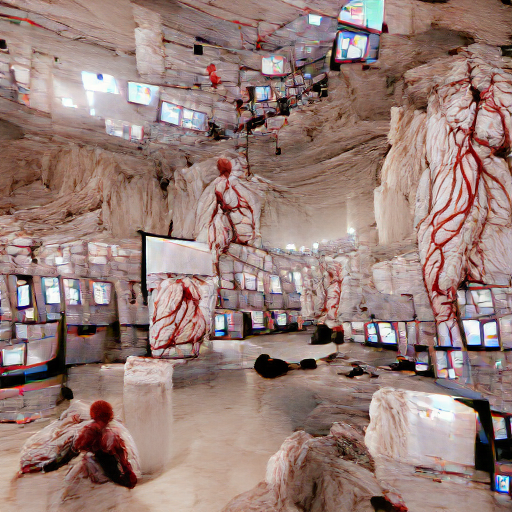

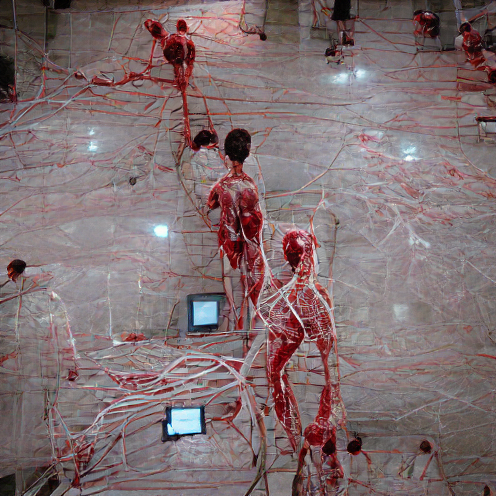

Les corps que produisent une IA ne ressemblent pas aux nôtres.

Il y a une différence entre le corps déformé et le corps produit par l’IA. Intuitivement, lorsque l’on regarde des corps peints par Egon Schiele ou bien Bacon, on pense à une distorsion. On reconnait le corps, mais on attribue les disproportions, les mutilations, les déformations ou les mutations à une intentionnalité humaine. Le corps humain déformé serait alors un processus d’altération et de composition à partir d’un premier corps non donné, mais intuitivement là. On aurait comme une image transcendantale du corps.

On peut penser ici à Hussserl. Il y aurait une forme empirico-transcendantale du corps chez l’homme (Leib). Forme apriori qui serait emplie et révélée par notre expérience, un corps premier en tant que puissance des possibles du corps qui se révèleraient et s’incarneraient par les variations d’expériences que nous faisons de notre corps et du corps de l’autre. L’enfant qui ne sait pas encore vraiment dessiner, représente le corps par un schéma simple mais qui montre un agencement des parties. Ainsi la conscience humaine, parce qu’elle appartient et est enveloppée par un corps, possède pré-réflexivement le schéma transcendantal du corps. Dessiner et peindre un corps tient ainsi de l’acte réflexif de la matérialisation de ce schéma. Cela peut aller vers l’la ressemblance visuelle et optique du corps (mimétique), ou bien s’échapper, s’arracher du primat mimétique selon d’autres formes de variations (symboliques, psychologiques, culturelles, technologique, etc).

L’IA fonctionne, notamment pour les processus CLIP, avec des bases de données qui constituent l’a priori de son champ de représentation. Ces bases de données associent à partir de training des relations entre langage et image, selon des degrés statistiques. Ici les processus sont complexes, au sens où cela ne fonctionne pas selon une simple transitivité mais par des processus de décomposition de l’image et d’apprentissage. A priori, ainsi, on pourrait penser que l’IA sait ce qu’est un corps au sens où on lui en a fourni des images et qu’algoritmiquement, nous avons associé celles-ci à son concept. Mais l’IA ne le sait pas en tant qu’elle en ferait l’expérience, mais en tant que par l’analyse des images qui lui sont données, elle associe des formes distinctes, des possibles à ce qu’est le corps humain. Elle n’a pas a priori l’intuition du corps, mais c’est par la répétition des données que statistiquement, elle peut inférer ce qu’est un corps.

La déformation dans une IA n’est pas intentionnelle et n’est pas son processus. Au contraire elle produit imméditament de la forme à partir d’un champ de pixels. Ce qui inaugure son processus n’est pas de l’ordre de la donnée, mais de la puissance de l’indéfini. C’est en sens qu’elle part d’un bruit de pixels (par exemple un bruit de perlin, mais une image définie sera aussi d’abord et avant tout une forme de bruit), qui en soi enveloppe pour son processus tous les possibles qui pourraient apparaître. t elle va rechercher dans ce bruit des possibilités de forme.

La déformation dans une IA n’est pas intentionnelle et n’est pas son processus. Au contraire elle produit imméditament de la forme à partir d’un champ de pixels. Ce qui inaugure son processus n’est pas de l’ordre de la donnée, mais de la puissance de l’indéfini. C’est en sens qu’elle part d’un bruit de pixels (par exemple un bruit de perlin, mais une image définie sera aussi d’abord et avant tout une forme de bruit), qui en soi enveloppe pour son processus tous les possibles qui pourraient apparaître. t elle va rechercher dans ce bruit des possibilités de forme.

En ce sens, on pourrait rapprocher son processus de la recherche de Giacometti tel que Sartre a pu l’analyser. Giacometti fait apparaître la forme, ouvre comme à partir de la pierre noire de son enfance les possibles, la laissant venir de la matière et la donnant à voir dans le suspens de son surgissement. Chez Giacometti, il ne s’agit pas de déformation, mais du mouvement arrêté de l’advenir de la forme, ce qui apparaît aussi bien du Cube noir de 1934, que dans ses dessins ou peintures. On pourrait aussi rapprocher cela du travail de l’artiste suédois Joakim Stampe qui à travers les rugosités de la matière, laisse venir des possibles de formes. Il utilise la roche, ou les surfaces de murs comme des bruits de perlin et tentent de faire surgir des représentations, celles-ci étant souvent liées au visage.

-et-didier-leblanc-photo-pascale-thibeaut-1572341254.jpg) De sorte que si on peut lire à propos des images de l’IA, qu’il y aurait une forme de surréalisme dans ces créations. Il faudrait cependant se méfier de cette expression. Le surréalisme, au sens des surréalistes et de l’art, tient de la tentative d’arracher des liaisons conçues par la rationalité et la science, les objets constituées (Alquié, Philosophie du surréalisme). Le surréalisme tient en ce sens à ce que pourrait dire Bachelard de l’imagination : « la faculté non pas de former des images, mais de les déformer ». Ce qui signifie qu’il y a bien une conscience a priori de la forme. Et que l’on emploie une méthodologie pour arracher, déplacer, réformer la forme de ses déterminations et compositions données.

De sorte que si on peut lire à propos des images de l’IA, qu’il y aurait une forme de surréalisme dans ces créations. Il faudrait cependant se méfier de cette expression. Le surréalisme, au sens des surréalistes et de l’art, tient de la tentative d’arracher des liaisons conçues par la rationalité et la science, les objets constituées (Alquié, Philosophie du surréalisme). Le surréalisme tient en ce sens à ce que pourrait dire Bachelard de l’imagination : « la faculté non pas de former des images, mais de les déformer ». Ce qui signifie qu’il y a bien une conscience a priori de la forme. Et que l’on emploie une méthodologie pour arracher, déplacer, réformer la forme de ses déterminations et compositions données.

Le processus de l’IA n’est pas surréaliste, ce sera celui qui l’emploie qui se positionnera, mais il fait naître un réalisme qui lui est propre. L’IA tente selon ses déterminations de constituer la réalité de ce qui lui est donné comme énoncé. La notion de surréalisme – si elle est utilisée – ne vaut que pour l’observateur humain, qui a dans sa conscience un ensemble a priori de représentations de monde. Il y a en fait une forme de confusion entre celui qui opère ou observe et la technologie opérante quant à la définition de nature de l’objet produit. L’IA ne transgresse aucune représentation, ne déplace aucune forme apriori. Elle fait apparaître un possible de la forme selon le processus qui lui est propre.

La surréalité n’existe que pour celui qui a apriori une connaissance de la forme des objets. C’est le sujet humain qui est surpris par ce qui surgit, nullement l’IA.

C’est selon cette perspective que mon travail sur le corps avec les IA que j’utilise se situe. Je tente de laisser l’IA constituer le corps humain à partir d’énoncés qui se rapportent à lui. Bien évidemment dans chacune de mes recherches, le rapport aux programmes est important – se constituant dans une liaison bien perçue par Vilem Flusser dans La philosophie de la photographie – toutefois, ce qui me fascine en tant que premier spectateur, c’est cet écart entre l’image a priori du corps qu’il y a en moi, et qui que je le veuille ou non me hante et se donne comme étalon de ma représentation, et le corps tel qu’il se constitue par l’IA.

C’est sans doute là que se constitue une forme de fascination pour le regardeur. Non pas dans la forme du surréalisme, mais davantage d’un pararéalisme, d’un réalisme d’à-côté.

Ce pararéalisme ne définit pas par lui-même une ontologie de la forme et ne repose pas sur une ontologie de monde ni sur une ontologie du sujet créateur. Car à chaque fois qu’est relancé l’IA, de nouvelles formes possibles du corps surgiront qui introduiront au niveau de notre compréhension de nouveaux schèmes possibles ontologiques. Ce n’est pas l’imagination du sujet humain qui est à l’oeuvre, mais le processus de l’IA. Il y a là une forme de suspension de toute fixation ontologique des êtres et des choses dans le processus de création de l’IA. Elles restent dans l’indétermination de leur possible, dans une impossibilité de leur incarnation déterminée. L’IA ouvrirait ainsi subrepticement à des dimensions parallèles, non pas constituées en monde, mais selon des parcelles détachées, des éclats de pararéalité non liées. Ce qui est donné ne l’est pas en référence au créateur, mais cette imagination est extérieure à lui, pour être, elle s’en échappe, lui reste obscure.